“환경단체가 외모지상주의를 부추긴다.”

큰빗이끼벌레 논란이 심해진 직후, 일각에서 이렇게 주장하기 시작했다. 언론과 환경단체가 4대강 수질문제를 꼬집기 위해 징그럽게 생긴 큰빗이끼벌레를 ‘이용’했다는 것이다. 어느 정도 일리 있는 지적이다. 큰빗이끼벌레가 예쁘게 생겼어도 그렇게 집중조명했을지 의문이기 때문이다.

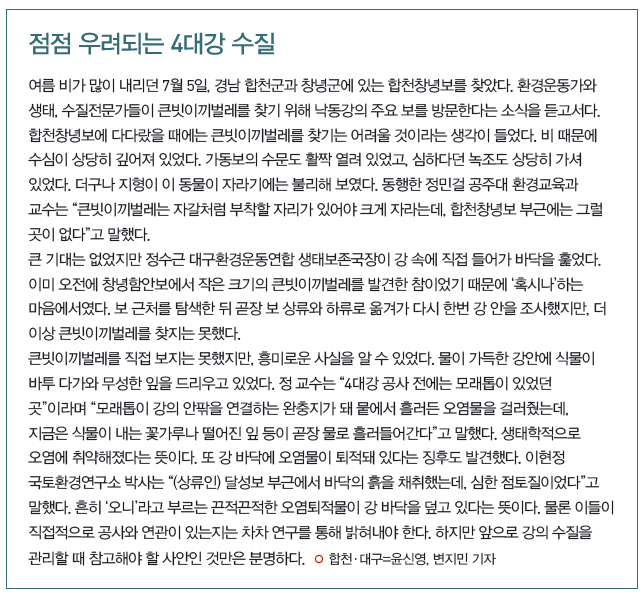

실제로 투박하고 위협적으로 생긴 외모와는 달리, 큰빗이끼벌레는 4대강 공사로 갑자기 나타난 것도 아니고 생태계를 파괴하는 주범도 아니다. 그저 고인 물에서 얌전히 자라는 태형동물 일 뿐이다.

하지만 환경단체에서 단순히 못생겼다는 이유로 이 동물에 주목한 건 아니다. 큰빗이끼벌레의 증가는 강물 상태가 점점 나빠지고 있음을 뜻한다. 2002년 금강물환경연구소가 조사한 내용에 따르면, 큰빗이끼벌레는 수온이 높고 정체돼 있으며 부영양화된 물에서 잘 서식한다. 환경단체와 전문가들은 4대강 곳곳에 보를 설치하면서 유속이 느려졌고, 이에 따라 부영양화도 심해져 큰빗이끼벌레가 살기 좋은 환경이 됐다고 본다. 이들은 올해 유난히 가뭄이 심해 부영양화가 더 심해졌다는 점을 감안하더라도, 1차원인은 ‘보’라고 주장하고 있다. 이현정 국토환경연구소 박사는 “시설 투자로 하천의 총인(부영양화의 원인 물질) 유입량이 줄어들고 있는데도 녹조가 늘고 있다”며 “유속 저하가 주요 원인”이라고 말했다.

큰빗이끼벌레의 과도한 증가가 생태계에 유해한지는 논란의 여지가 있다. 일부 보고서에서는 큰빗이끼벌레가 용존산소를 낮추고 점액성 물질을 분비해 수서곤충과 수서동물을 죽인다고 밝히고 있다. 하지만 환경부와 수자원공사에서는 공식적으로 이를 부인하고 있다. 큰빗이끼벌레는 가을에 수온이 내려가면 씨앗처럼 흩어졌다가 15℃ 이상으로 높아지면 다시 출현한다. 내년 여름, 그리고 내후년 여름, 두고두고 지켜볼 문제다.