애플의 창업자 스티브 잡스와 스티브 워즈니악, 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠 회장은 학생 발명가에겐 신화나 다름없다. 재학시절 컴퓨터에 빠진 뒤 다니던 학교마저 그만두고 IT업계로 나선 이들은 세계 IT시장을 좌우하는 기업가이자 발명가로 성장했다. 지금도 때 묻지 않은 순수성과 발랄한 아이디어로 무장하고 미래의 빌 게이츠를 꿈꾸며 아이디어 하나로 도전에 나선 청년 발명가들은 많다.

타임이 주목한 발명품

단문형 소셜네트워크서비스(SNS) ‘트위터’는 세계 2억 명이 가입해 있을 정도로 급성장하고 있다. SNS는 즉각적인 생각을 아주 짧은 문장에 담아낼 수 있어 가장 직접적으로 뇌와 뇌끼리 소통하는 인터넷 뉴미디어라는 평가를 받고 있다.

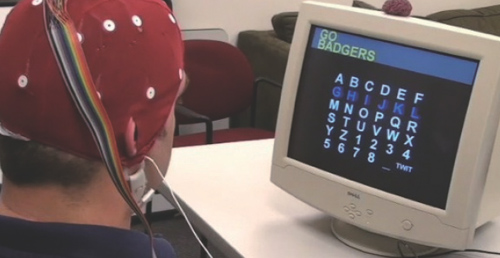

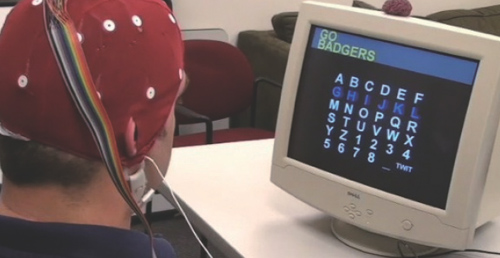

2008년 미국 위스콘신대에서 박사 과정을 밟고 있던 평범한 학생 애덤 윌슨은 이 점에 주목해 흥미로운 아이디어를 냈다. 머리에 떠오르는 생각을 트위터에 23개 글자로올리는 일종의 새로운 방식의 뇌 입력장치였다. 말을 하거나 무엇인가를 떠올릴 때 뇌에서 발생하는 전기신호 변화를 감지하면 이를 글로 번역할 수 있다는 점에 착안했다.

그는 지도교수인 저스틴 윌리엄스 교수의 조언을 받아 이를 실제로 만들어보기로 했다. 윌슨은 머릿속에 글자를 떠올릴 때 뇌전도(EEG)의 변화를 감지하는 전극이 달린 모자를 만들었다. 모자를 쓰고 글자를 떠올리면 컴퓨터 화면에 해당 글자가 차례로 뜨도록 했다. 그리고 첫 시도로 ‘USING EEG TO SEND TWEET(트위터에 EEG로 글 남기기)’과는 문장을 올리는 데 성공했다. 현재 ‘브레인트위터’라는 이 기술을 이용하는 사람들은 1분에 최대 8글자까지 올리며, 최대 140자까지 쓸 수 있다.

뇌의 전기신호를 포착해 글씨를 쓰는 기술은 그간 여러 연구팀에서 꾸준히 개발해 왔다. 하지만 이 기술은 중증 소아마비 환자나 하반신 마비 환자처럼 몸이 마비된 환자들이 가장 직관적이고 빠르게 SNS에 글을 올릴 수 있는 기술로 주목을 끌고 있다. 스마트폰이나 컴퓨터 자판 대신 전극이 꽂힌 모자가 입력장치 역할을 대신해주는 셈이다. 이런 성과를 높게 평가한 미국의 시사주간지 ‘타임’은 지난해 윌슨이 만든 이 장치를 50대 발명품에 선정했다.

학생 발명은 단순 돈벌이를 위해서만이 아니라 불편함을 개선하려는 순수한 목적인 경우가 많다. 지난해 타임이 주목한 50대 발명품에 포함된 20달러(약 2만 4000원)짜리 인공무릎 역시 학생들이 발명한 결과물. 해마다 세계적으로 무릎 절단 수술을 받는 환자는 수십만 명에 이른다. 하지만 1만 달러를 넘나드는 기존 인공무릎은 가난한 환자에게는 ‘그림의 떡’이다. 이를 인식한 미국 스탠퍼드대 대학생들은 지난해 단돈 20달러에 무릎관절과 똑같이 작동하는 인공무릎을 만들었다.

플라스틱 조각 5개, 볼트와 너트 4쌍으로 구성된 이 인공무릎은 딱딱한 평지는 물론, 물렁거리거나 울퉁불퉁한 바닥도 걸을 수 있다. 아무런 연장이 없어도 한두 시간 만에 조립할 수 있다. 인공발을 뜻하는 ‘자이퍼풋(Jaipur Foot)’에서 이름을 따와 ‘자이퍼니(Jaipur Knee)’라고 부르는 이 인공무릎은 현재 인도에서 환자 300명을 대상으로 실험 중이다.

흥미로운 점은 이들 발명품이 완벽히 새로운 아이디어에서 출발하지 않았다는 점이다. 뇌전도 트위터 입력장치는 9가지 발명 방식 가운데 차용하기, 자이퍼니는 재료바꾸기를 이용해 성공적이고 혁신적인 발명품으로 거듭난 사례다.

전자현미경에서 P2P서비스까지

학생 발명이 세상을 바꾼 사례는 발명 역사에서도 발견된다. 이들 발명은 때론 사람의 목숨을 구하기도 하고 사람들을 고통에서 해방시켰을 뿐 아니라 자신과 자신의 학교에 엄청난 부와 명예를 가져다주기도 했다.

최근 대형 유리창에 많이 사용되는 첨단 친환경 소재인 플렉시글라스 역시 학생이 발명했다. 1930년 캐나다 맥길대 화학과 대학원생이던 윌리엄 찰머스는 유리보다 더 강한 투명 소재를 찾다가 유기물로 된 고분자화합물인 플렉시글라스 원료를 알아냈다.

1938년 캐나다 토론토대 대학원을 다니던 앨버트 프리버스와 제임스 힐리어는 전자현미경을 최초로 실용화시켰고 1977년 미국 뉴욕주립대 레이먼드 다마디언 박사를 도와 몸속을 관찰하는 자기공명영상(MRI)장치(미국 특허 3,789,832)를 만든 이도 당시 박사후연구원 과정을 밟고 있던 로렌스 민코프와 마이클 골드스미스였다. 전자현미경과 MRI 장치는 그 뒤 과학 연구와 질병 진단에 사용되면서 20세기 과학과 의학 혁명을 이끌었다.

최근 학생 발명은 전통 시장의 지형을 급속히 바꾸고 있다. 1980년대 개인용 컴퓨터(PC)가 보급되고 1990년대 인터넷이 세계적으로 보급되면서 획기적인 발명 사례가 늘고 있다. CD나 테이프로 대표되는 전통 음악시장에 온라인의 돌풍을 몰고 온 냅스터의 창업자 숀 패닝도 그중 한 명이다.

패닝은 대학생이던 19세 때 보스턴에 있던 자신의 기숙사 방에서 파일 교환 서비스 냅스터를 창안했다. 당시만 해도 대규모 파일을 일일이 CD에 담아서 전하거나 e메일로 주고받았는데, 이에 한계가 있었다. 패닝은 MP3파일을 찾기 위해 인터넷을 헤매는 친구를 위해 방법을 찾던 중 컴퓨터 간에 직접 파일을 주고받는 개인 간 파일 공유(P2P) 기술에 주목했다. 그중에서도 많은 사람이 즐기는 음악파일이야말로 P2P 방식의 공유 서비스에 가장 어울린다고 생각했다.

패닝은 대학생이던 19세 때 보스턴에 있던 자신의 기숙사 방에서 파일 교환 서비스 냅스터를 창안했다. 당시만 해도 대규모 파일을 일일이 CD에 담아서 전하거나 e메일로 주고받았는데, 이에 한계가 있었다. 패닝은 MP3파일을 찾기 위해 인터넷을 헤매는 친구를 위해 방법을 찾던 중 컴퓨터 간에 직접 파일을 주고받는 개인 간 파일 공유(P2P) 기술에 주목했다. 그중에서도 많은 사람이 즐기는 음악파일이야말로 P2P 방식의 공유 서비스에 가장 어울린다고 생각했다.

그 후 패닝은 냅스터라는 MP3음원 공유 사이트를 창업했고 회사는 저작권 침해 논란을 겪으면서도 온라인에서 한때 세계 6000만 명의 사용자를 거느릴 정도로 급성장했다. MP3파일은 물론 동영상 파일 등 다양한 형식의 파일을 인터넷을 통해 다른 사람과 주고받는 ‘인터넷 공유’의 시대가 열린 것이다.

냅스터는 단순한 사이트명이나 소프트웨어가 아니라 파일 교환이라는 신개념 기술로 인터넷의 역사를 새로 쓴 혁명 도구가 됐다. 수십 년간 유지된 음악 소비의 형태가 냅스터의 등장 이후 완전히 바뀌었다. 냅스터가 성공을 거두자 모피우스, 카자, 그록스터 등 다양한 파일 공유 서비스가 생겼다.

미 정부는 P2P 기술을 이용해 통계 자료를 수집하고 필요한 부처에서 공유하며, 이를 적절히 분배하고 있다. 제약회사인 글락소스미스클라인(GSK) 역시 P2P 기술로 1만 명이 넘는 직원들 간에 기술 자료를 공유하고 있다. 세계적인 컨설팅회사인 베이커 앤드 매킨지와 JP모건, ING도 정보를 수집하고 공유하는 과정에서 P2P 기술을 이용하는 것으로 알려졌다.

이 밖에도 2004년 미국 하버드대에 다니던 마크 저커버그는 인터넷에서 친구들과 좀 더 자유롭게 대화하고 정보를 교환하는 방법을 찾다가 룸메이트들과 함께 오늘날 페이스북의 초기 버전을 개발했다. 페이스북은 2010년 3월 현재 세계에서 규모가 가장 큰 SNS로 자리를 잡았다.

타임이 주목한 발명품

단문형 소셜네트워크서비스(SNS) ‘트위터’는 세계 2억 명이 가입해 있을 정도로 급성장하고 있다. SNS는 즉각적인 생각을 아주 짧은 문장에 담아낼 수 있어 가장 직접적으로 뇌와 뇌끼리 소통하는 인터넷 뉴미디어라는 평가를 받고 있다.

2008년 미국 위스콘신대에서 박사 과정을 밟고 있던 평범한 학생 애덤 윌슨은 이 점에 주목해 흥미로운 아이디어를 냈다. 머리에 떠오르는 생각을 트위터에 23개 글자로올리는 일종의 새로운 방식의 뇌 입력장치였다. 말을 하거나 무엇인가를 떠올릴 때 뇌에서 발생하는 전기신호 변화를 감지하면 이를 글로 번역할 수 있다는 점에 착안했다.

그는 지도교수인 저스틴 윌리엄스 교수의 조언을 받아 이를 실제로 만들어보기로 했다. 윌슨은 머릿속에 글자를 떠올릴 때 뇌전도(EEG)의 변화를 감지하는 전극이 달린 모자를 만들었다. 모자를 쓰고 글자를 떠올리면 컴퓨터 화면에 해당 글자가 차례로 뜨도록 했다. 그리고 첫 시도로 ‘USING EEG TO SEND TWEET(트위터에 EEG로 글 남기기)’과는 문장을 올리는 데 성공했다. 현재 ‘브레인트위터’라는 이 기술을 이용하는 사람들은 1분에 최대 8글자까지 올리며, 최대 140자까지 쓸 수 있다.

뇌의 전기신호를 포착해 글씨를 쓰는 기술은 그간 여러 연구팀에서 꾸준히 개발해 왔다. 하지만 이 기술은 중증 소아마비 환자나 하반신 마비 환자처럼 몸이 마비된 환자들이 가장 직관적이고 빠르게 SNS에 글을 올릴 수 있는 기술로 주목을 끌고 있다. 스마트폰이나 컴퓨터 자판 대신 전극이 꽂힌 모자가 입력장치 역할을 대신해주는 셈이다. 이런 성과를 높게 평가한 미국의 시사주간지 ‘타임’은 지난해 윌슨이 만든 이 장치를 50대 발명품에 선정했다.

학생 발명은 단순 돈벌이를 위해서만이 아니라 불편함을 개선하려는 순수한 목적인 경우가 많다. 지난해 타임이 주목한 50대 발명품에 포함된 20달러(약 2만 4000원)짜리 인공무릎 역시 학생들이 발명한 결과물. 해마다 세계적으로 무릎 절단 수술을 받는 환자는 수십만 명에 이른다. 하지만 1만 달러를 넘나드는 기존 인공무릎은 가난한 환자에게는 ‘그림의 떡’이다. 이를 인식한 미국 스탠퍼드대 대학생들은 지난해 단돈 20달러에 무릎관절과 똑같이 작동하는 인공무릎을 만들었다.

플라스틱 조각 5개, 볼트와 너트 4쌍으로 구성된 이 인공무릎은 딱딱한 평지는 물론, 물렁거리거나 울퉁불퉁한 바닥도 걸을 수 있다. 아무런 연장이 없어도 한두 시간 만에 조립할 수 있다. 인공발을 뜻하는 ‘자이퍼풋(Jaipur Foot)’에서 이름을 따와 ‘자이퍼니(Jaipur Knee)’라고 부르는 이 인공무릎은 현재 인도에서 환자 300명을 대상으로 실험 중이다.

흥미로운 점은 이들 발명품이 완벽히 새로운 아이디어에서 출발하지 않았다는 점이다. 뇌전도 트위터 입력장치는 9가지 발명 방식 가운데 차용하기, 자이퍼니는 재료바꾸기를 이용해 성공적이고 혁신적인 발명품으로 거듭난 사례다.

전자현미경에서 P2P서비스까지

학생 발명이 세상을 바꾼 사례는 발명 역사에서도 발견된다. 이들 발명은 때론 사람의 목숨을 구하기도 하고 사람들을 고통에서 해방시켰을 뿐 아니라 자신과 자신의 학교에 엄청난 부와 명예를 가져다주기도 했다.

최근 대형 유리창에 많이 사용되는 첨단 친환경 소재인 플렉시글라스 역시 학생이 발명했다. 1930년 캐나다 맥길대 화학과 대학원생이던 윌리엄 찰머스는 유리보다 더 강한 투명 소재를 찾다가 유기물로 된 고분자화합물인 플렉시글라스 원료를 알아냈다.

1938년 캐나다 토론토대 대학원을 다니던 앨버트 프리버스와 제임스 힐리어는 전자현미경을 최초로 실용화시켰고 1977년 미국 뉴욕주립대 레이먼드 다마디언 박사를 도와 몸속을 관찰하는 자기공명영상(MRI)장치(미국 특허 3,789,832)를 만든 이도 당시 박사후연구원 과정을 밟고 있던 로렌스 민코프와 마이클 골드스미스였다. 전자현미경과 MRI 장치는 그 뒤 과학 연구와 질병 진단에 사용되면서 20세기 과학과 의학 혁명을 이끌었다.

최근 학생 발명은 전통 시장의 지형을 급속히 바꾸고 있다. 1980년대 개인용 컴퓨터(PC)가 보급되고 1990년대 인터넷이 세계적으로 보급되면서 획기적인 발명 사례가 늘고 있다. CD나 테이프로 대표되는 전통 음악시장에 온라인의 돌풍을 몰고 온 냅스터의 창업자 숀 패닝도 그중 한 명이다.

패닝은 대학생이던 19세 때 보스턴에 있던 자신의 기숙사 방에서 파일 교환 서비스 냅스터를 창안했다. 당시만 해도 대규모 파일을 일일이 CD에 담아서 전하거나 e메일로 주고받았는데, 이에 한계가 있었다. 패닝은 MP3파일을 찾기 위해 인터넷을 헤매는 친구를 위해 방법을 찾던 중 컴퓨터 간에 직접 파일을 주고받는 개인 간 파일 공유(P2P) 기술에 주목했다. 그중에서도 많은 사람이 즐기는 음악파일이야말로 P2P 방식의 공유 서비스에 가장 어울린다고 생각했다.

패닝은 대학생이던 19세 때 보스턴에 있던 자신의 기숙사 방에서 파일 교환 서비스 냅스터를 창안했다. 당시만 해도 대규모 파일을 일일이 CD에 담아서 전하거나 e메일로 주고받았는데, 이에 한계가 있었다. 패닝은 MP3파일을 찾기 위해 인터넷을 헤매는 친구를 위해 방법을 찾던 중 컴퓨터 간에 직접 파일을 주고받는 개인 간 파일 공유(P2P) 기술에 주목했다. 그중에서도 많은 사람이 즐기는 음악파일이야말로 P2P 방식의 공유 서비스에 가장 어울린다고 생각했다.그 후 패닝은 냅스터라는 MP3음원 공유 사이트를 창업했고 회사는 저작권 침해 논란을 겪으면서도 온라인에서 한때 세계 6000만 명의 사용자를 거느릴 정도로 급성장했다. MP3파일은 물론 동영상 파일 등 다양한 형식의 파일을 인터넷을 통해 다른 사람과 주고받는 ‘인터넷 공유’의 시대가 열린 것이다.

냅스터는 단순한 사이트명이나 소프트웨어가 아니라 파일 교환이라는 신개념 기술로 인터넷의 역사를 새로 쓴 혁명 도구가 됐다. 수십 년간 유지된 음악 소비의 형태가 냅스터의 등장 이후 완전히 바뀌었다. 냅스터가 성공을 거두자 모피우스, 카자, 그록스터 등 다양한 파일 공유 서비스가 생겼다.

미 정부는 P2P 기술을 이용해 통계 자료를 수집하고 필요한 부처에서 공유하며, 이를 적절히 분배하고 있다. 제약회사인 글락소스미스클라인(GSK) 역시 P2P 기술로 1만 명이 넘는 직원들 간에 기술 자료를 공유하고 있다. 세계적인 컨설팅회사인 베이커 앤드 매킨지와 JP모건, ING도 정보를 수집하고 공유하는 과정에서 P2P 기술을 이용하는 것으로 알려졌다.

이 밖에도 2004년 미국 하버드대에 다니던 마크 저커버그는 인터넷에서 친구들과 좀 더 자유롭게 대화하고 정보를 교환하는 방법을 찾다가 룸메이트들과 함께 오늘날 페이스북의 초기 버전을 개발했다. 페이스북은 2010년 3월 현재 세계에서 규모가 가장 큰 SNS로 자리를 잡았다.