카드에는 네 가지의 무늬 ♠ ♡ ♣ ◇ 가 있다. 무늬마다 각각 2, …, 9, 10, J, Q, K, A 모두 13장씩 해서 4×13=52장이 한세트를 이룬다. 게임을 할 때마다 반씩 나눠 양손에 들고 섞기(shuffling)를 하는데 얼마나 해야 제대로 섞었다고 할 수 있을까.

카드에는 네 가지의 무늬 ♠ ♡ ♣ ◇ 가 있다. 무늬마다 각각 2, …, 9, 10, J, Q, K, A 모두 13장씩 해서 4×13=52장이 한세트를 이룬다. 게임을 할 때마다 반씩 나눠 양손에 들고 섞기(shuffling)를 하는데 얼마나 해야 제대로 섞었다고 할 수 있을까.적어도 6번 이상 섞어야 한다는 게 답이다. 그 이유는 간단하게 설명된다. 예를 들어 맨 윗 장이 ♠A 였다고 하자. 섞기를 하면 왼손에 든 카드가 나중에 맨 위로 오느냐 아니면 오른손에 든 카드가 나중에 맨 위로 오느냐에 따라, 맨 윗 장이 1/2의 확률로 다시 ♠A가 된다. 두 번 섞기를 하면 맨 윗 장이 1/4=1/2×1/2의 확률로 다시 ♠A가 된다. 그래서 다섯 번 섞기를 하면 맨 윗 장이 1/32의 확률로 다시 ♠A가 된다(32=2×2×2×2×2이다). 만일 카드가 잘 섞여 있다면 맨 윗 장이 ♠A일 확률은 1/52이므로 이보다 큰 1/32는 카드가 잘 섞이지 않았음을 보여준다. 따라서 최소한 한 번 더 섞기를 해야 한다.

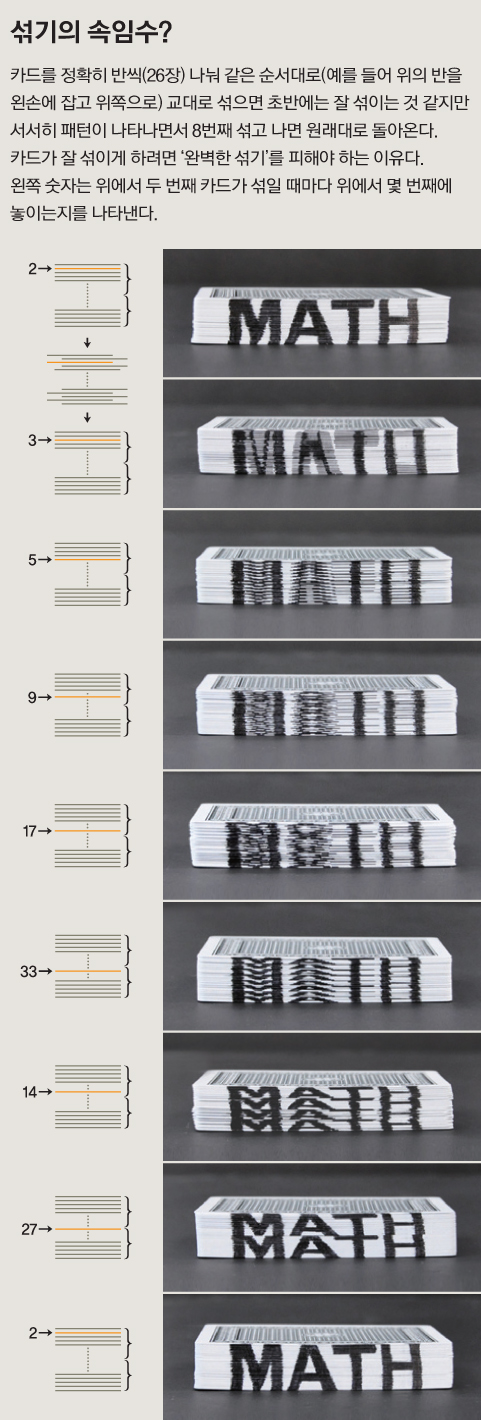

섞기 8번 하면 원래대로 돌아와

그렇다면 섞기를 많이 할수록 카드가 더 잘 섞이는 것일까. 만일 어떤 사람이 매번 정확히 26장씩 가지고 타짜처럼 완벽하게 섞기를 하면 8번의 완벽한 섞기 뒤에는 원래 상태로 다시 되돌아간다. 물론 눈속임은 아니다. 여기서 완벽한 섞기란 양손의 카드가 순서대로(예를 들어 왼쪽이 위) 하나씩 교대로 섞인다는 뜻이다. 그래서 카드를 섞을 때에는 흔히 컷(cut)이라고 부르는 방식도 병행하기 마련이다. 컷은 화투를 섞듯이 하는 방식이다.

카드가 잘 섞여 있을 경우 52장 가운데 몇 장이나 맞출 수 있을까. 52장이므로 한 장을 뽑았을 때는 1/52이다. 따라서 52장일 경우 기대값은 1장이라고 생각할 수 있다. 그러나 기억력이 뛰어나거나 표를 만들어놓고 해보면 누구나 평균 4.5장을 예측할 수 있다. 약간은 사기성이 있지만 그 이유는 이렇다.

맨 첫 장을 맞출 확률은 물론 1/52이다. 그런데 둘째 장의 경우 첫 장이 무언지 알기 때문에 1/51이 된다. 이런 식으로 50장까지 열어봤으면 51번째는 남은 두 장 중에서 하나이므로 1/2의 확률로 맞출 수 있다. 마지막 장은 100% 확률로 추정할 수 있다. 따라서 기대값은 1/52+1/51+1/50+ … +1/3+1/2+1 해서 대략 4.5 이다.

수학자이며 마술가인 미국 스탠퍼드대 페르시 디아코니스 교수는 카지노에서 사용하던 카드 섞는 기계가 사실은 제대로 잘 섞어주지 못한다는 사실을 밝혀냈다. 기계가 섞어 놓으면 대략 9장을 맞출 수 있었기 때문이다. 하지만 디아코니스에게 기계를 검토해달라고 의뢰한 곳이 카지노였으니 지금은 그 문제점이 해결됐을 것이다.

잘 섞는다는 게 도대체 무슨 뜻일까. 카드를 뒤집는데 순서대로 ‘♠2, ♠3, ♠4, ♠5, ♠6, ♠7, …’처럼 나오면 사람들은 잘 섞지 않았다고 말할 것이다. 로또 복권을 사달라고 했더니 친구가 숫자를 1, 2, 3, 4, 5, 6으로 골라 왔다면 아마 싸움이 날지도 모를 일이다. 머리에서는 ‘어차피 이 복권도 당첨될 확률은 다른 것과 똑같아’ 할지 모르지만 가슴으로는 받아들이기 어렵기 때문이다. 어떤 것을 잘 섞은 것이라고 부를 것인지에 대한 통일된 의견은 수학자 사이에서도 없다.

그럼에도 섞기에 대한 기준은 있다. 요즘 사용되는 한 가지 방법은 예를 들면 이런 것이다. 1 3 2 5 4 는 2 3 5 1 4 보다 1 2 3 4 5 에 더 가깝다. 1 2 3 4 5부터 시작해서 매번 한 쌍의 카드를 위치를 바꿀 때 몇 번이나 바꿔야 원하는 배열이 나오는지 따져보고 그 횟수가 적은 쪽이 더 가깝다고 부르는 방식을 따른 결과다.

1 2 3 4 5 → 1 3 2 4 5 → 1 3 2 5 4 (2회)

1 2 3 4 5 → 1 2 3 5 4 → 1 2 5 3 4 → 1 3 5 2 4 → 2 3 5 1 4 (4회)

2 3 5 1 4의 경우 다섯 개 숫자가 모두 위치를 옮겼다. 한 쌍의 카드를 위치를 바꿔봐야 두 개의 카드가 움직일 뿐이고 두 번 해봐야 기껏 네 개의 카드가 움직일 따름이다. 따라서 1 2 3 4 5 를 2 3 5 1 4 로 만들려면 세 번 이상 바꿔야 한다. 이러한 방식은 DNA의 염기서열에서 종 사이의 거리를 구해 생물을 분류할 때도 유용하게 쓰인다.

한상근 교수는 미국 오하이오주립대에서 박사학위를 받고 1989년 KAIST에 부임했다. 정수론과 그 응용인 암호학, 정보학 분야를 연구하고 있다. 1992년 조선시대 수학자 최석정의 저서 ‘구수략’을 접하고 이듬해 ‘최석정과 그의 마방진’이라는 논문을 써 최석정이 조합론 분야의 원조임을 알리는 데 기여했다.