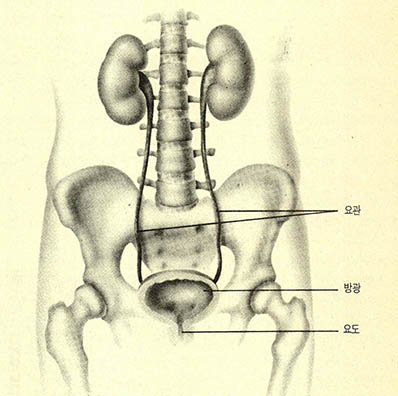

몇년 전 친구를 만나려고 카페에 들렀다가 재미있는 사실을 하나 알게 됐습니다. 흔히 분위기를 고풍스럽게 하기 위해 두꺼운 외국서적 몇권을 쌓아두죠. 차를 마시다가 문득 그 책들의 내용이 궁금해졌습니다. 무슨 문학작품이나 철학서이겠거니 했지만 놀랍게도 딱딱한 병명들이 가득한 의학서적이었습니다. 말하자면 인체해부도나 소아질병개론 같은 책을 옆에 두고 분위기를 낸 격이죠. 다 그런 것은 아니겠지만 카페에 두고 폼을 내기엔 무시무시한 책들이 제일인가봅니다.

우산과 재봉틀의 만남

그런데 초현실주의 예술가들에게는 커피잔 옆의 해부도가 그리 낯설지 않습니다. 1920-30년대 초현실주의자들이 내건 슬로건이 바로 ‘해부대 위에서의 박쥐우산과 재봉틀의 기이한 만남처럼 아름다운…’이라는 로트레아몽의 시 구절이기 때문입니다. 미학에서는 이를 데페이즈망(depaysement) 즉 전위법이라고 하는데, 낯익은 물체를 뜻하지 않은 장소에 놓음으로써 마음속 깊이 잠재해 있는 무의식의 세계를 해방시킨다는 것이죠. 이렇게 볼 때 카페의 해부도는 하나의 초현실주의 작품이 되는 것입니다.

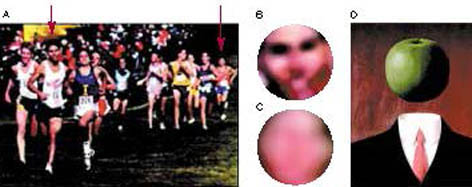

최근 ‘사이언스’ 4월 2일자를 보다가 논문에서 또다른 데페이즈망의 예를 찾아냈습니다. 골치아픈 글이 잔뜩 적혀있는 과학논문에 난데없이 미술작품이 들어가 있는 것이었습니다(사진 1). 그것도 데페이즈망의 대표적 작가로 일컬어지는 르네 마그리트의 ‘관념’(1966년)이었습니다.

미 매사추세츠공대(MIT)의 뇌인지과학과의 파완 신하 교수 연구팀은 이 논문에서 어떻게 인간의 두뇌가 물체, 특히 사람의 얼굴을 인지하는지를 설명했습니다. 연구팀은 마라톤에서 달리고 있는 주자들의 사진(A)을 예로 들었습니다. 사진에서 앞서가는 주자들의 얼굴은 이목구비가 뚜렷이 구분되는데 비해(B), 뒤처진 주자들의 얼굴은 윤곽이 흐릿하게 번져 따로 떼어내면 도무지 얼굴이라고 볼 수 없을 지경입니다(C). 그런데 신기하게도 사람들은 앞선 주자든 뒤처진 주자든 모두 사람의 얼굴로 인식한다는 것이죠. 왜 이런 일이 일어날까요.

뇌에서 사람의 얼굴을 인식하는 부분은 등쪽 측두엽(ventral temporal lobe)으로 흔히 방추형 얼굴 영역(FAA, Fusiform Face Area)이라 부릅니다. 연구팀은 사람의 상반신 사진을 바탕으로 얼굴을 흐릿하게 하거나 아예 없앤 것, 아니면 흐릿한 얼굴을 떼어내 상반신 아래에 둔 것, 그리고 흐릿하거나 선명한 얼굴만 남긴 사진들을 만들어냈습니다. 이것을 사람들에게 보여주면서 뇌의 활동을 기능성 자기공명영상(fMRI) 장치로 조사했습니다.

실험 결과 얼굴이 흐려졌더라도 상반신에서 제 위치를 차지하고 있을 때는 선명한 사진만큼이나 FFA의 활동을 강하게 유발하는 것으로 드러났습니다. 즉 아무리 얼굴이 흐릿하더라도 목 위의 제자리에 얹혀있을 때 우리의 뇌는 사람의 얼굴로 인식한다는 뜻이죠.

신하 교수는 논문에서 “얼굴 이미지에 의해 활성화된다고 알려진 두뇌 영역은 전후 문맥 관계의 암시가 있는 매우 흐릿한 이미지로도 활성화된다는 것을 보여준다”고 설명했습니다. 다시 말해 두뇌 신경계 회로는 아무리 흐릿하더라도 제자리에 얼굴 크기의 이미지가 있다면 전후 관계를 감안해 이를 얼굴로 인식한다는 것이죠.

연구팀은 극단적인 예로 얼굴을 사과로 뒤바꾼 마그리트의 그림(D)조차도 상반신 위에 얹혀져 있기 때문에 사람의 얼굴을 그린 것으로 인식될 수 있다고 주장했습니다. 그렇다면 마그리트의 데페이즈망은 효과를 거두지 못한 것인지도 모르겠습니다. 물론 과학논문 속의 미술 작품이라는 새로운 데페이즈망을 만들어냈지만 말입니다.

거울에 그린 광학 강의

내친 김에 아예 화가가 직접 나서 과학과 미술의 초현실주의 시도를 하는 경우도 있습니다. 영국 워릭대는 과학과 예술의 상호교류를 위해 물리학과에 상근 화가 제도를 만들었습니다. 주인공인 알란 파커는 이미 국내외의 갤러리에서 여러차례 개인전을 열 정도로 이름난 화가입니다. 그런 그가 난데없이 물리학과에 자리를 잡은 것이죠.

파커는 물리학과 교수들과 함께 생활하면서 다양한 작품들을 그렸습니다. 그 가운데 대표작은 ‘터너 박사의 광학 강의’인데 최근 영국석유회사인 BP가 후원하는 ‘2004 초상화 대상’ 의 수상작으로 선정됐습니다.

이름에서 엿볼 수 있듯이 이 작품은 렘브란트가 그린 ‘툴프 박사의 해부학 강의’를 패러디한 것입니다. 렘브란트의 그림에서 툴프 박사는 화면 가운데 놓인 시신을 해부하면서 자신을 둘러싼 사람들이 아닌 다른 곳을 보고 있습니다. 그래서 그림을 보는 사람들은 툴프 박사의 해부 강의를 지켜보고 있는 다른 관중들이 있다고 상상을 하게 됩니다.

파커의 그림에서 터너 박사는 칠판에 광학 관련 공식들을 적고 있습니다. 그런데 렘브란트를 모방했다면 분명 이 그림에도 강의를 듣는 학생들이 있어야 하지만 그림 어디에서도 학생들을 찾을 수 없습니다. 왜 패러디를 하다 만 것일까요.

정확하게 말하면 이 그림에도 학생들이 있습니다. 다만 그 학생들이 그림을 보는 사람들이라는 것이죠. 파커는 유리 거울 위에 그림을 그려 화면 빈 공간에 그림을 보는 사람들이 비춰지게 만들었습니다. 렘브란트의 그림에서는 툴프 박사의 시선으로 해부 강의를 지켜보는 다른 학생들을 암시했지만 파커의 그림은 강의를 보는 사람들을 그림 위에 그대로 떠오르게 만든 것입니다. 터너 박사는 아마도 칠판 위에 거울에서 빛이 어떻게 반사돼 사물의 형상이 떠오르는지를 설명하고 있었던 것일지도 모릅니다. 이 점에서 그림 자체가 하나의 광학 강의가 된 셈이죠.

오랜만에 해부도 가득한 카페에서 광학 논문을 읽고 싶은 초현실주의 망상이 떠오릅니다.