제 10 화 지푸라기 공으로 만든 해와 달

지오와 공주가 저잣거리 입새에 닿을 무렵, 이미 해는 중천에 솟아 있었다. 북적거리는 사람들로 저잣거리는 술렁술렁했다.

오랜만에 보는 풍경이 지오는 그렇게 반가울 수가 없었다. 둥그런 초가지붕도 반갑고, 좁다란 골목길은 옛 친구라도 만난 듯 정겨웠다. 상점마다 내놓은 좌판들이 발에 툭툭 차일 정도로 비좁은 거리지만, 좌판 위로 펼쳐지는 물건을 구경하는 재미도 쏠쏠했다. 저잣거리를 20년째 지키는 초선네 할머니는 방금 집어온 듯한 달걀들을 좌판에 올리고 있었다.

“할머니, 안녕하셨어요?”

지오가 인사를 건네자, 할머니도 오랜만에 찾아온 지오가 반가운 듯 손을 흔들었다. 한 자리 제대로 잡고 앉은 유월네 아주머니의 좌판은 더 풍성했다. 푸릇푸릇한 나물과 향 좋은 약초가 광주리에서 제빛을 한껏 뽐내고 있었다. 쌉소름하고 들큼한 나물 향은 저잣거리를 싱그럽게 만들었다.

“어머나! 참 재미난 물건들이네.”

공주의 발길을 잡은 것은 목물전이었다. 사람들이 주로 사용하는 키와 채반, 삼태기와 나무주걱, 홍두깨 등이 좌판에 즐비했다. 공주는 나무절구를 보면 절구질 시늉을 했고, 수수비를 잡고 마당을 쓰는 시늉도 했다.

“이건 뭘까?”

도리깨 앞에선 공주가 고개를 갸웃거렸다. 궁궐에선 본 적 없는 물건이라 낯설었던 모양이다. 지오는 도리깨를 들고 콩 타작하는 시늉을 해 보였다.

“호호호! 그렇구나. 콩을 타작할 때 쓰는 것이로구나.”

그제야 공주는 함박웃음을 지으며 지오를 따라 콩을 타작하는 시늉을 했다. 난생처음 맛보는 저잣거리 구경에 공주는 잔뜩 신이 난 모양이었다. 두 해 전만 해도 늘 보던 곳이라 지오에겐 새로울 것이 없는 악기전, 한약방, 포목점도 공주에겐 신비롭기만 했다. 하지만 공주를 가장 즐겁게 한 것은 주막집 국밥이었다. 김이 솔솔 나는 국밥을 본 공주는 한 자리를 턱 차지하고 앉았다.

“저것이 무엇이야? 어서 한 그릇 시켜봐. 냄새가 기가 막히는구나.”

그러고 보니 지오와 공주는 여태 아침 요기도 못한 터였다.

“아주머니, 여기 국밥 두 그릇만 말아줘요.”

지오가 내지르는 소리에 벌써 군침이 도는 듯 공주는 꼴깍꼴깍 침을 삼켰다. 게 눈 감추듯 국밥을 말아 먹고 나니, 어느덧 한낮이 지나고 있었다. 저잣거리 구경에 시간 가는줄 몰랐던 것이다.

“서둘러야겠어요.”

달포 아저씨네 대장간은 여전히 사람들로 붐볐다. 낫이나 호미, 칼 등을 고치기 위해 모여든 사람들로 발 디딜 틈이 없었다.

“아이코! 지오 아니냐?”

먼저 지오를 알아본 달포 아저씨가 두들기던 망치를 던지고 달려왔다.

“이 녀석, 살아 있었구나. 살아 있었어.”

아저씨는 죽은 자식이라도 살아온 듯 지오를 끌어안으며 눈물까지 질금거렸다. 아저씨의 품에선 달군 쇠 냄새가 정겹게 풍겼다.

“갑자기 네가 사라져서 얼마나 걱정한 줄 알아. 약초 캔다고 산을 헤매다가 낭떠러지에서 떨어져서 죽은 줄로만 알았지. 다신 못 보는 줄 알았어.”

달포 아저씨는 벌게진 눈을 쓱쓱 문지르며 눈앞에 선 지오가 믿기지 않는 듯 눈을 연방 껌뻑거렸다.

“그래. 그동안 어디서 지냈어? 굶지는 않았고?”

지오의 행색을 살피던 달포 아저씨의 눈길이 문득 공주로 향했다. 순간, 아저씨의 눈이 휘둥그레졌다. 지오는 아저씨가 놀란 이유를 금세 알아챘다.

“우리 누나하고 많이 닮았죠? 놀라실 것 없어요. 이분은 혜명 공주…….”

그 순간, 공주가 지오의 말을 막고 나섰다.

“혜명이라고 해요. 지오는 저희 집에서 잘 지내고 있으니까 걱정하지 마세요.”

공주가 지오를 향해 눈짓을 보냈다. 지오는 ‘아차!’ 싶었다. 공주라고 한들 누가 믿을까? 오히려 미친 사람 취급만 받을 게 뻔했다.

“그랬구나. 너희 집에서 지오를 거두어 준 모양이니 잘 되었다.”

달포 아저씨가 안심되는 표정으로 웃었다.

“근데 여긴 웬일이냐? 고칠 것이라도 있어?”

“아! 그…… 그게…….”

달포 아저씨의 말에 대꾸할 핑계를 찾느라 지오가 머뭇거리는 사이, 공주가 품속에서 무언가를 쑥 꺼냈다. 은장도였다.

“칼이 너무 무뎌요. 잘 좀 갈아주세요.”

마땅한 핑계를 찾으려다 보니 은장도가 떠오른 모양이었다. 아저씨는 공주가 내민 은장도를 요리조리 살피며 고개를 갸웃거렸다.

“요런 건 양반 집안 아낙들이나 쓰는 물건인데……. 어쩌다 집안이 그리되셨소. 요건 잘 갈아드리리다.”

달포 아저씨가 갑자기 말을 높이며, 측은한 눈길로 공주를 보았다. 행색은 허름한데 내민 은장도가 워낙 고급스럽다 보니, 몰락한 양반 집 아씨로 본 게 확실했다. 어찌 되었건 공주라는 것은 모르는 눈치라 지오는 안심이 되었다. 공주도 그제야 “후유!”하며 안도의 한숨을 내쉬었다.

아저씨가 다듬망치를 잡자, 대장간에도 다시 활기가 넘쳤다.

“쟁기가 휘었어.”

“이것 좀 봐봐. 칼날이 너무 무디지 뭐여.”

사람들은 저마다 들고 온 농기구를 내밀었지만, 제 순서가 오려면 한참을 기다려야 할 판이었다. 그래도 누구 하나 불평하는 이는 없었다. 오히려 기다림을 핑계 삼아 대장간 마당 이곳저곳에 몰려 앉아서 다들 이야기꽃을 피우기 시작했다.

“소문을 들었남?”

“뭔 소문?”

“저잣거리에 자자하게 난 소문도 몰러? 곧 해가 사라질 거라잖여.”

“정말이야? 세상에! 그럼 어떻게 되는 거야?”

“어떻게 되긴? 전쟁이 나거나 흉년이 들 것제. 중국에서는 해가 사라졌다가 다시 나온 일이 있었는데, 며칠 뒤에 벼락이 쳐서 한 마을 사람들이 몽땅 죽었다잖여.”

“정말이야? 어쩌면 좋아!”

삼삼오오 모인 사람들의 이야깃거리는 ‘사라지는 해’에 대한 것이었다. 공주와 지오는 귀를 쫑긋 세우며 사람들의 무리 속으로 끼어 앉았다.

“근디 그게 다 궁궐 안에서 벌어지는 이상한 짓거리 때문이랴.”

“이상한 짓거리라니? 대체 그게 뭐야?”

“뭐, 연월기라던가 뭔가 하는 걸 만든다지. 그게 뭔지는 몰라도 도깨비장난 같은 거라지?”

“도깨비장난? 궁궐에서 왜 그런 장난을 한데?”

지오와 공주가 눈짓을 주고받은 건 그때였다. 지오는 어깨에 메었던 망태기를 내리더니 그 안에서 무언가를 꺼내 들었다. 지푸라기를 둘둘 만 뒤, 새끼줄을 친친 감아서 만든 둥그런 공이었다. 지오는 같은 크기의 지푸라기 공 두 개를 양손에 들더니, 사람들을 향해 소리쳤다.

“자, 여길 한번 보세요. 제가 재미난 걸 보여드릴게요.”

사람들의 눈길이 일제히 지오를 향했다. 달포 아저씨도 의아한 표정으로 망치질을 멈춘 채 지오의 손에 들린 공을 보았다.

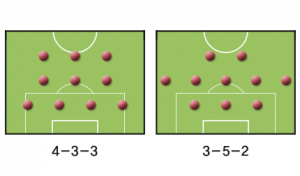

“여기, 바른손에 쥔 공이 달이라고 생각해보세요. 그리고 왼편에 쥔 공은 해예요. 그렇다면 달과 해가 이렇게 놓이면 어떻게 될까요?”

왼손에 든 공을 한곳에 고정하고, 오른손에 든 공을 내밀고는 몸을 돌려가며 사람들이 볼 때 공 두 개가 줄지어 늘어선 모양이 되도록 했다. 이 때문에 사람들 눈으로 보면 해라고 했던 공이 달이라는 공에 가려져 보이질 않게 되는 것이다.

“어떻게 되긴. 달에 가려서 해가 보이질 않겠구먼.”

더벅머리 총각 하나가 소리쳤다. 지오가 기다리던 말이었다.

“근데 그게 어찌 됐다는 것이냐?”

이번엔 수염이 하얀 할아버지가 곰방대를 땅에 툭툭 치며 말했다. 그제야 지오는 작심한 듯 말을 뱉었다.

“해가 사라지는 일은 없다는 거지요. 해는 사라지는 게 아니라, 잠시 달에 가려지는 것뿐인 거지요. 그러니까 겁먹을 이유가 없어요.”

사람들은 여전히 웅성거렸다.

“하지만 그런 일이 생긴 뒤엔 꼭 전쟁이나 가뭄이 든다잖아.”

“그려. 연월긴가 뭔가 하는 걸 안 만들면 그런 일도 안 일어난다잖여.”

사람들 사이에 쪼그려 앉았던 공주가 벌떡 일어선 건 그때였다.

“전쟁이나 가뭄은 언제라도 일어날 수 있어요. 작년에도 가뭄이 심각했어요. 몇해 전에는 외적의 침입으로 국경 근처 백성이 곤혹을 치렀잖아요.”

공주의 말에 사람들은 하나둘 고개를 끄덕이기 시작했다.

“그려, 그려. 그때마다 해가 사라진 건 아니잖어.”

“이 사람아, 해가 사라지는 게 아니라, 달에 가려지는 것 뿐이라잖아.”

지오와 공주를 지켜보던 달포 아저씨도 흥미로운 표정으로 말했다.

“역시! 셈 천재라서 그런가 뭐든 모르는 게 없어. 지오야, 그럼 연월기는 뭐냐? 너라면 그것도 알 것이 아니냐.”

지오는 기다렸다는 듯 자신만만하게 소리쳤다.

“해 년(年)과 달 월(月) 자를 써서 연월기라 했으니, 해와 달을 넘나드는 도구라는 뜻이 되잖아요. 그러니까 시간을 넘어 과거와 미래를 마음대로 오가는 도구지요.”

“히야! 그런 게 가능하기나 한 것이냐?”

휘둥그레진 사람들의 눈이 한꺼번에 지오를 보았다. ‘가능하댈까, 아닐까?’ 모두 호기심에 찬 눈길이었다. 그런데 지오의 입에서 나온 말은 엉뚱하기만 했다.

“달포 아저씨, 미래를 상상해본 적 있어요?”

뜬금없는 물음에 달포 아저씨의 고개가 옆으로 기우뚱거렸다.

“글쎄다? 뭐 상상해본 적은 없지만 말이야…….”

잠시 생각에 잠겨보던 달포 아저씨가 하회탈처럼 웃으며 말했다.

“난 말이야, 미래엔 양반, 상놈 그런 거 없었으면 좋겠구나. 내 자식들은 나처럼 업신여김 받지 않는 세상이 되었으면 좋겠어.”

그러자 여기저기서 비슷한 말이 흘러나왔다.

“난 굶주림 없는 세상이었음 좋겠어. 가난이 지긋지긋하거든.”

“그런 세상이 오면 얼마나 좋을까. 하지만 그런 세상이 오기는 할까?”

“그래도 신이 나잖아. 그런 세상을 생각해보는 것만으로도 난 좋구먼.”

사람들은 들뜬 목소리로 이야기를 나누기 시작했다.

그때였다. 공주가 지오의 옆구리를 쿡 찔렀다. 그러더니, 한쪽 눈을 찡긋하며 말했다.

“네가 맞았어. 백성은 어리석지 않아. 거짓 소문 따윈 곧 사라져 버릴 거야.”