그 사람은 왜 부유하고, 나는 왜 가난할까. 미국 월가에서 상위 1%를 겨냥한 ‘월가를 점령하라’라는 시위가 일어난 게 2년 전이다. 하지만 여전히 부는 ‘불평등’하다. 도대체 부의 불평등은 인류 역사에서 어떻게 시작된 걸까. 과연 우리는 평등한 사회를 만들 수 있을까.

0뮤지컬 ‘맘마미아’에서 주인공 엄마는 ‘승자가 모든 걸 독차지하지(The winner takes it all)’라고 노래한다. 소득 불평등에 딱 맞는 말이다. 실제로 2012년 미국에서는 소득 상위 20%가 전체 소득의 51%를 가져갔다. 하위 20%의 전체 소득은 3.2%에 불과했다. 우리나라도 ‘한겨레’ 6월 10일 보도에 따르면 과세대상자 1926만 명 중에서 최상위 1%의 평균 소득은 2007년 3억2925만원에서 2012년 3억 7598만원으로 늘었다. 과세대상자의 평균 소득은 2012년 1852만원에 그쳤다.

세계적인 과학잡지 ‘사이언스’는 5월 23일호에서 ‘불평등의 과학’이라는 주제로 이 문제를 정면으로 파헤쳤다. 무려 20쪽에 달하는, 오랜만에 보는 대형 기사다. 과학동아는 2012년 12월호에 ‘그런데 왜 부자만 건강할까’라는 기사를 쓴 적 있지만 부끄럽게도 이처럼 불평등 문제를 제대로 다룬적은 없었다(앞으로 더 노력할 것을 독자들께 약속드린다). 사이언스가 보도한 불평등에 대한 최신 연구를 소개한다.

Q. 1%는 언제부터 생겨났을까

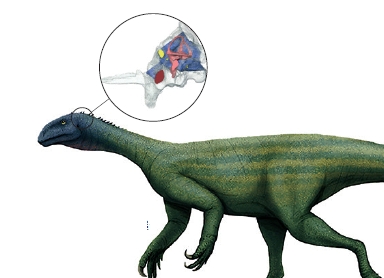

지금까지 가장 강력한 용의자는 농업이었다. 과학자들은 오랫동안 엘리트 그룹이 1만500년 이후에 나타났다고 주장해왔다. 교과서에 나온 것처럼 정착 생활을 하고 농업을 시작하면서 잉여농산물이 생겨났고, 결국 다른 사람보다 더 많은 자원을 차지하는 사람들이 나타났다는 것이다. 이들이 ‘원조 1%’인 셈이다.

하지만 요즘엔 다른 주장이 힘을 얻고 있다. 수렵채집 생활에 이미 ‘진짜 원조 1%’가 나타났다는 것이다. 이 주장은 지중해 동쪽에 있었던 팔레스타인의 구석기 문화, 즉 나투푸 문화의 유적지를 조사하면서 나왔다. 1만4500년 전부터 이곳에 살았던 사람들은 동물, 과일, 견과류 등 야생 음식이 풍부한 곳에서 정착생활을 시작했다.

그런데 지금까지 평등하다고 생각해온 수렵채집 사회에서 어떻게 불평등이 생겨난 걸까. 더글라스 프라이스 위스콘신대 교수는 “먹을 것이 풍부한 곳에서 정착 생활을 하다보면 먹고 남는 식량이 생기는데 이때 불평등도 생겨나고 지배 행동도 나타난다”고 설명했다. 캐나다 사이몬프레이 저대의 고고학자 브라이언 하이든 교수는 “견과류가 더 많이 맺히는 나무, 얼룩말을 사냥할 수 있는 지역 등 더 많은 자원을 확보할 수 있는 곳을 놓고 불평등이 시작됐을 것”이라고 말했다. 풍부한 잉여 식량이 원인이라는 것은 농업과 마찬가지다.

반대로 갑작스레 나빠진 환경이 불평등의 기원이라는 주장도 있다. 미국 몬타나대 고고학자 아나 마리 프렌티스 교수는 “캐나다 지역의 인디언에 대한 연구 결과 엘리트 그룹이 처음 생겨난 시기는 연어가 줄어들고 마을 인구가 감소하면서부터”라고 주장했다. 프렌티스 교수는 “식량이 부족해지면 가족에게 먹일 식량을 챙기기 시작하는데 부의 불평등은 바로 이런 행동의 부산물이었을 것”이라고 말했다. 하지만 잉여가 불평등의 기원이라는 주장이 좀 더 우세하다. 하이든 교수는 “식량이 부족해지면 다른 사람이 자기보다 더 많은 식량을 가져가는 것을 참지 못하기 때문에 불평등이 시작되기 어렵다”고 말했다.

Q. 불평등은 왜 더 커지는가

원조 1%가 쓴 첫 번째 전략은 상속이다. 특히 땅이나 가축 등 물질적인 부는 상속에 아주 좋은 수단이 됐다(과거엔 상속세가 없었다). 특히 구리나 금이 자산의 형태로 자리 잡으면서 상속 규모는 더 커졌고, 불평등 역시 걷잡을 수 없이 벌어졌다.

두 번째 전략은 독점이다. 부족사회의 많은 족장들은 다른 집단과의 교역을 좌우할 수 있는 병목 지점을 만들어냈다. 미국 노스웨스턴대 경제 인류학자인 티모시 이얼 교수는 “불평등에 눈을 뜬 족장은 상인들에게 안전한 통행을 보장해주는 대신 대가를 받았고, 잉여 식량으로 전사를 고용하기까지 했다”고 말했다.

그렇다면 과거에 부의 불평등은 얼마나 컸던 걸까. 2000년 전인 로마제국을 보자. 부의 불평등을 알려주는 지니계수는 로마제국이 0.43으로 2010년 미국의 0.49와 거의 비슷했다. 로마 최고의 부자였던 마르쿠스 크라수스(카이사르, 폼페이우스와 함께 3두 정치의 주인공)는 현대 기준으로 보면 1년에 10억 달러(약 1조 원)를 벌었다. 현재 빌 게이츠 MS 회장은 1년에 20억 달러(약 2조 원)를 벌고 있다. 하이든 교수는 “평등주의 사회에서 경쟁과 불평등이 생겨난 것은 250만 년에 걸친 인류 역사에서 가장 중요한 분수령”이라며 “부의 불평등이 생겨나면서 족장사회, 국가 그리고 산업제국까지 등장하게 됐다”고 말했다.

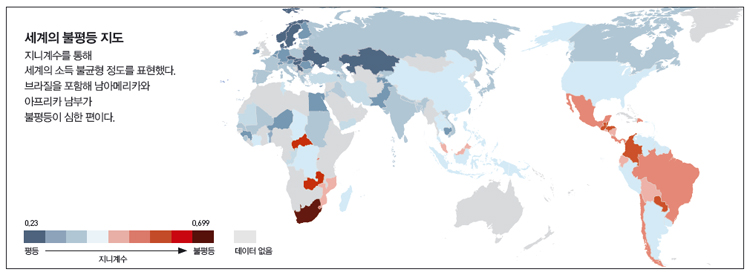

지니계수 소득 불평등을 나타내는 가장 기본적인 수치.

인구분포와 소득분포와의 관계를 보여주며 ‘0’은 완전평등, ‘1’은 완전불평등한 상태다.

수치가 클수록 불평등이 커진다.

Q. 불평등하면 빨리 죽을까

이제 민감한 질문을 해보자. 돈 앞에 건강과 생명은 얼마나 불평등한 걸까. 분명히 부유할수록 건강하고 오래 산다. 노르웨이에서 태어난 사람은 아프가니스탄에서 태어난 사람보다 30년 더 오래 산다. 미국에서 가장 부유한 계층은 가장 가난한 계층보다 6년 가량 더 오래 산다. 그런데 단순히 돈만의 문제일까. 영국 런던에서 40년 동안 공무원들의 건강과 수명을 연구해온 영국 런던대의 유행병학자 마이클 마못 교수의 결론은 조금 달랐다.

공무원의 건강에는 부의 규모보다 사회적 지위(격차)가 더 중요했다는 것이다(마못 교수의 연구는 정부 건물이 모여 있는 거리의 이름을 따 ‘화이트홀 연구’라고 불린다).

마못 교수팀이 40~64세의 런던 공무원 1만7000명을 10년 동안 조사한 결과, 지위가 낮은 사람이 4배나 많이 심장질환으로 죽은 것으로 나타났다. 심장질환에는 봉급액수보다 지위나 업무의 성격이 더 영향을 미쳤다. 심지어 비만도나 운동 여부보다 사회적 지위의 영향이 더 컸다. 마못 교수는 “만일 절대적인 가난에서 벗어난다면 그 때부터는 소득이나 재산보다 사회적 지위가 건강에 더 많은 영향을 미친다”며 “사회적 사다리에서 낮은 위치에 있을 때 느끼는 스트레스 때문”이라고 설명했다. 개코원숭이나 마카크원숭이를 이용한 연구에서도 지위가 낮을수록 스트레스 호르몬이 많이 나오고 동맥경화나 고혈압이 많다고 나왔다.

다른 연구를 보자. 하버드대 유행병학자 이치로 가와치 교수팀이 세계 각국에서 6000만 명을 연구한 결과 소득불평등을 나타내는 지니계수가 0.05씩 올라갈 때마다(불평등이 심해질 때마다) 초과사망률이 8%씩 올라갔다. 가와치 교수는 “소득 불평등이 최소한 1년에 150만명의 사망에 책임이 있다”고 말한다. 주목할 부분은 사회적신뢰도와 불평등의 관계다. 가와치 교수는 “불평등은 신뢰나 약자에 대한 후원 등 사회적 가치를 훼손시킨다”고 주장했다. 미국처럼 사회적 불평등이 심한 나라에서는 조현병(정신분열증)을 비롯한 여러 정신질환이 훨씬 더 많다는 연구도 있다.

불평등이 나쁘다는 것은 모두가 동의한다. 문제는 자본주의의 발전성을 훼손하지 않으면서도 불평등을 적절하게 줄이는 방법이다. 사이언스가 특집 기사를 실은 이유도 프랑스 경제학자 토마스 피케티가 쓴 ‘21세기 자본론’이 돌풍을 일으킨 게 계기가 됐다. 피케티는 “갈수록 커지는 부의 불평등을 해결하기 위해서는 소득세를 최고 80%까지 거둬야 된다”고 주장한다. 과연 피케티의 주장을 따라야 할까. 그랬다가는 오히려 사회가 거꾸로 갈까. 아니면 다른 해결책이 있는 걸까. 분명한 것은 더 이상 부의 불평등을 이대로 놔둬선 안 된다는 사실이다.