인텔을 모방하는데서 출발해 인텔보다 앞선 컴퓨터중앙처리장치를 만든 AMD.만년 2인자 자리에서 벗어나 인텔과 전면전을 벌이고 있다. CPU시장의 새로운 강자로 떠오른 AMD의 성공비결을 살펴보자.

컴퓨터중앙처리장치(CPU)는 사람에 비하면 두뇌에 해당한다. 컴퓨터에 입출력되는 데이터를 관리하고 처리하는 핵심요소다. 그래서 CPU를 장악하면 컴퓨터를 장악한다고 해도 과언이 아니다. 그동안 CPU시장은 인텔이 홀로 독주해 왔다. 오죽했으면 마이크로소프트의 운영체제 윈도와 인텔의 합성어인 ‘윈텔’이 컴퓨터를 지배한다는 비아냥섞인 말이 나왔을까.

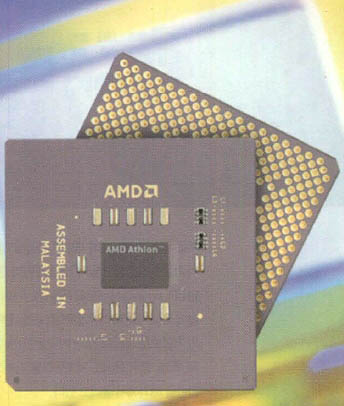

지난 3월 6일 인텔이 지배하던 세계 컴퓨터 CPU시장에 깜짝 놀랄만한 사건 하나가 일어났다. 항상 뒷전에 밀려 주목받지 못하던 AMD(Advanced Micro Devices)가 1GHz CPU 애슬론을 전격 발표한 것이다.

1GHz CPU는 글자 그대로 초당 10억번의 연산(진동)이 가능하다. 이 같은 엄청난 계산능력으로 인해 음성인식과 번역 등 기존 컴퓨터가 해낼 수 없었던 문제를 해결함으로써 컴퓨터 활용에 있어서 새로운 시대의 개막을 알리는 제품이다.

AMD의 애슬론 개발계획은 이미 1998년에 발표되기는 했지만 실제로 인텔보다 먼저 1GHz 제품을 내놓을 것이라고는 누구도 생각하지 못했다. 결국 이날은 CPU시장의 30년 인텔 아성을 무너뜨리고 AMD가 화려하게 부상하는 순간이었다.

AMD의 선공에 자존심이 상한 인텔은 불과 이틀 뒤에 1GHz 펜티엄III를 부랴부랴 내놓았지만 ‘인텔이 아니면 안된다’는 ‘인텔 인사이드’의 명성은 치명적인 상처를 입고 말았다. 더구나 인텔로서는 올해 초 칩셋(CPU와 컴퓨터 주변장치들을 연결시키는 칩) I820에 문제가 발생해 리콜을 함으로써 이미지 손상을 입은 후의 일이라 충격은 더욱 컸다.

모방에서 시작한 뼈대있는 기업

그러면 CPU 시장의 거인 ‘인텔 킬러’로 등장한 AMD는 어떤 회사일까.

AMD는 처음에 인텔 제품을 흉내내서 만든 소위 인텔호환 칩(Intel clone)을 싼값에 공급하는데 주력하는 업체였다. 그러다 인텔이 펜티엄을 개발한 뒤 기술지원을 중단하자 직접 프로세서 생산에 나섰다. 그렇다고 AMD가 뒤늦게 시장에 뛰어든 신생업체는 결코 아니다. 인텔에 비해 불과 1년 뒤에 설립돼 올해로 31년의 역사를 갖춘 ‘뼈대있는’ 기업이라 할 수 있다.

AMD의 제리 샌더스 회장은 “AMD는 경쟁을 존중하고, 고객을 위주로 끊임없이 새로운 제품을 개발해내는 혁신을 기업의 기본원리로 삼고 있다”고 소개한다. 현재 AMD는 기본제품인 CPU와 플래시 메모리 등을 생산하며, 종업원수 1만3천2백명에 올해 매출액 40억달러(약 4조4천억원)를 예상하는 굴지의 기업으로 성장해 있다. 미국뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 태국, 독일, 중국 등에도 제조공장을 가지고 있으며 전체 매출의 절반을 해외에서 올리고 있다.

AMD의 역사는 1969년 5월 1일 샌더스 회장과 7명의 동업자들에 의해 자본금 10만달러 규모로 시작됐다. 인텔의 보금자리인 산타클라라에서 공동창업자인 존 케리의 거실을 빌려 사무실을 마련했는데, 오늘날 실리콘밸리의 많은 유명 기업처럼 AMD도 그 첫 출발은 초라했다.

샌더스 회장은 1958년 일리노이 대학에서 전기공학을 전공했다. 졸업후 엔지니어링 파트에서 일한 경력도 있지만 모토로라 반도체 부문 등에서 주로 마케팅 일을 하다가 AMD의 산파 역할을 한다. 그는 반도체산업협회, 산타클라라 제조업그룹, 반도체 조사협회, 컴퓨터 기술협회 등을 설립하는데도 기여하는 등 대외활동에도 적극적이다.

8명의 야심찬 젊은이들은 창업 첫해 제조업에 참여할 수 있을 만큼의 자본을 모아 사무실을 산타클라라에서 서니베일 톰슨플래이스로 옮긴다. 1년이 경과한 후 AMD는 종업원 53명에 18개의 품목을 생산하는 회사로 성장했지만 매출은 여전히 없었다. 그러나 적극적인 품질 보장과 무료 테스트 등을 통해 수요업체의 주목을 받았고 꾸준한 영업을 통해 창립 5년이 지난 후에는 종업원 1천5백명에 생산품목도 2백여가지로 다양해졌으며 매출도 2천6백50만달러를 기록하는 회사로 성장했다.

1974-75년 동안 불어닥친 극심한 컴퓨터 산업의 불경기에도 AMD는 평균 60%의 성장률을 기록했으며 1978년에는 처음으로 매출 1억달러를 돌파했다. 이듬해에는 드디어 뉴욕증권 거래소 리스트에 이름을 올렸다.

출시도 못하고 당한 수모

AMD는 1991년에 사실상의 독자 마이크로프로세서라고 할 수 있는 AM386을 출시, 인텔의 독점시장에 도전장을 던졌다. 인텔의 제품에 비해 저렴했던 AM386은 발매후 시장의 호평을 받았고, AMD는 사이릭스사 등과 함께 경제적인 CPU로 부상하기 시작했다.

CPU업계의 거인 인텔은 CPU시장의 일부를 AMD 등에게 빼앗길 조짐을 보이자 경쟁업체와의 차별화 전략에 주력했다. 인텔의 CPU가 내장돼 있다는 ‘인텔 인사이드’ 홍보는 소비자에게 마치 인텔의 CPU를 쓰지 않는 것은 ‘가짜 컴퓨터’라는 인상을 심어주는데 성공한다. 울며 겨자 먹기로 사이릭스는 인텔말고 사이릭스도 있다는 ‘사이릭스 인스테드’를 외치고, AMD는 인텔을 뒤따라가며 엿장수를 흉내내는 소년처럼 ‘디토’(나도 있다)를 외칠 수밖에.

또 386이나 486 등의 말도 인텔이 개발한 CPU에 붙인 명칭이었다. 그러나 AMD 등 경쟁업체들이 그 이름을 사용하자 인텔은 엄청난 홍보비용을 들여 486 이후에 등장한 CPU에 다른 업체들이 흉내낼 수 없게 ‘펜티엄’이라는 고유 이름을 붙였다.

1993년 AMD는 인텔 펜티엄과 맞설 수 있는 ‘K5프로세서’를 자체 개발하기 시작했고, 18억달러라는 막대한 돈을 들여 텍사스 오스틴에 조립공장을 건설한다. 그러나 이 야심찬 계획은 실패로 끝나고 만다. 디자인에 문제가 생겨 인텔 펜티엄보다 2년이나 늦게 나왔으며, 이 때문에 오스틴 공장도 가동되지 못했다. AMD는 출시시기를 앞서지 않고는 경쟁에서 이길 수 없다는 교훈을 이때 뼈저리게 깨닫게 된다.

AMD가 획기적인 전환기를 맞게 된 것은 지난 1996년 넥스젠이라는 회사를 6억2천5백만달러에 인수하면서부터라고 할 수 있다. 넥스젠은 제6세대 프로세서를 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있는 회사였다. 또 이 회사의 개발팀장인 아티크 라자는 인텔을 따라잡겠다는 정열에 불타고 있는 사람이었다.

결국 ‘K6프로세서’는 넥스젠을 인수한 다음해인 1997년에 나왔으며, 이 제품은 나오자마자 엄청난 성공을 거두었다. AMD라는 이름이 널리 알려지고, 1천달러 미만의 PC시장이 활성화된 것은 바로 이 K6프로세서 덕분이다. 전형적인 A&D(인수를 통한 발달)의 성공사례라 할 수 있다.

그러나 지난해부터 인텔이 저가형의 칩인 셀러론을 내세워 AMD의 목을 죄기 시작하면서 총력전이 불가피하게 됐다. AMD는 펜티엄III보다 속도가 빠른 K6-III칩을 내놓았지만 인텔의 저가형 칩인 셀러론과 가격경쟁을 펼치면서 대규모 적자를 면치 못했다. 지난해 AMD의 매출은 28억5천8백만달러였고 8천9백만달러의 적자를 기록했다. 그것도 인텔과의 경쟁 때문에 1996년부터 4년 연속으로 계속된 적자였다.

고가 PC시장에 정면도전

지금까지 인텔과 AMD의 경쟁을 살펴보면 일정한 패턴이 있다. 보통 인텔이 먼저 신제품을 내놓으면 AMD가 더 싼 가격의 경쟁제품을 발표한다. 그러면 거대 자본을 바탕으로 한 인텔이 가격인하를 단행하면서 새로운 CPU에 대한 개발계획을 밝혀 소비자들이 AMD 제품을 구입하지 못하도록 한다.

그러나 올해 3월 AMD가 1GHz CPU를 인텔보다 먼저 출시함으로써 양상이 달라졌다. AMD는 그동안 소홀히 했던 고가PC용 시장을 본격적으로 공략하고 있는 것이다. 인텔의 고가 제품인 펜티엄III와 정면승부를 벌이겠다는 것.

현재 전세계의 CPU시장 중 저가시장에서는 AMD의 ‘듀론’과 인텔의 ‘셀러론’이, 고가 시장에서는 AMD의 ‘애슬론’과 인텔의 ‘펜티엄III’가 각각 격돌하고 있다. 이미 양사는 속도경쟁을 치열하게 펼치고 있다. 우선 애슬론에 일격을 맞은 인텔은 지난 7월말 1.13GHz의 펜티엄III를 출시해 AMD에 반격을 가했고, 이에 맞서 AMD도 바로 1.1GHz의 애슬론 칩을 시장에 내놓았다.

가격 싸움도 치열하다. AMD가 애슬론과 듀론의 가격을 당초 예정보다 앞당겨 지난 8월 16일 각각 30%와 20%씩 인하하자, 곧바로 인텔도 펜티엄III와 셀러론의 가격을 서둘러 인하했다.

지난 7월 2일 발표한 올상반기 경영실적을 보면 AMD가 급성장했음이 여실히 드러난다. 올해 상반기 총 매출 22억6천2백만달러에 순익이 3억9천6백만달러라고 발표했다. 99년 상반기 총매출액이 12억2천7백만달러에 순손실만 4천8백만달러였던 것과 비교하면 호조세가 금방 드러난다.

시장 점유율도 부쩍 높아졌다. 미국의 시장조사업체인 ‘PC데이터’의 자료에 따르면 지난 4월 미국내 컴퓨터 유통시장에서 AMD의 데스크톱 PC용 CPU시장 점유율이 34.8%로 늘어나 65%인 인텔을 맹추격하고 있는 것으로 나타났다. 특히 1천달러 이상의 고가 데스크톱PC용 CPU의 시장점유율은 43.3%(인텔 62.6%)로 애슬론이 큰 호응을 얻고 있음을 보여 주었다.

더욱이 노트북PC용 CPU는 인텔(46.5%)을 앞질러 53.5%를 기록했고, 1천달러 이상의 노트북PC시장에서는 인텔(22.3%)을 훨씬 앞선 77.2%의 점유율을 보였다.

AMD의 시장점유율이 높게 나온 것은 지난해부터 불어닥친 저가 PC 시장의 급성장이 어느 정도 기여한 것도 사실이다. 그러나 더욱 중요한 사실은 AMD가 애슬론을 통해 인텔이 독점해온 고가 시장을 성공적으로 공략하고 있다는 점이다.

2001년 2GHz 컴퓨터 실현에 도전

AMD 약진에 또 하나의 효자 품목이 바로 플래시메모리다. 모토로라 반도체사업부 사장으로 있다가 AMD로 자리를 옮긴 헥터 루이즈 사장 겸 최고운영책임자는 “올해 기본 제품인 프로세서와 플래시메모리에서 큰 폭의 매출증가를 기록했다”며 “현재 AMD는 31년 역사상 가장 좋은 제품 포트폴리오를 갖고 있다”고 자랑한다.

플래시메모리는 전원을 끊어도 데이터가 날아가지 않고 보존되는 메모리로 최근 전세계적으로 수요가 늘어나고 있다. 특히 휴대전화기, 디지털 카메라, 휴대용 소형 컴퓨터 등에 사용되면서 품귀현상마저 보이고 있다.

AMD는 플래시메모리시장의 급성장에 따라 올들어 노키아와 제휴를 통해 셀룰러용 플래시메모리 신제품을 두번이나 내놓았다. 또 일본 후지쯔와 합작투자를 통해 플래시메모리 생산량을 크게 늘려나가고 있다. 지난 5월에도 후지쯔와 13억달러를 투자해 합작공장을 세울 계획이라고 발표했다. 후지쯔와의 합작공장은 이변이 3번째다.

AMD는 CPU와 플래시메모리 외에 중요도가 떨어지는 사업은 과감히 정리하고 있다. 한 예로 이달 중으로 3억7천5백만달러로 추산되는 통신용 반도체부분의 주식 90%를 투자자문회사인 프랜시스코에 매각키로 했다. 유망한 산업을 선택해서 집중도를 높이려는 AMD의 전략을 알 수 있다.

사실 그동안 AMD는 보이지 않게 인텔 독점의 반사이익도 누려왔다. IBM을 비롯한 컴퓨터 제조업체들이 CPU시장에서 인텔의 독점을 우려해 AMD제품을 구매해주었기 때문이다. 그러나 그것은 어디까지나 AMD의 실력이라기보다는 틈새시장에 불과했다. 하지만 애슬론 출시를 시작으로 기술력을 인정받았고 싸구려라는 이미지를 바꾸는데도 성공했다.

AMD의 인텔 공략에는 우군도 적지 않다. 대표적인 업체가 대만 최대 그룹인 포모사의 자회사인 ‘비아’다. 칩셋업체이던 비아는 올들어 사이릭스와 IDT사의 인텔 호환칩 설계부문인 센토를 인수하면서 CPU시장에 참여, 일약 주목받는 회사다. AMD와 비아는 상호 적극적인 협력을 통해 인텔에 대항하려는 것이다. 이 경우 국제 CPU시장은 인텔, AMD, 비아 3각 구도로 편성될 것으로 전망된다.

AMD는 지난달 PC시장에서는 처음으로 구리칩을 적용한 ‘애슬론프로세서’(코드명 썬더버드)를 생산해 선풍적인 인기를 모으고 있다. 구리칩은 현재 일반적인 CPU에서 적용되는 알루미늄 기술을 대체할 만한 차세대 칩제조기술로, 인텔은 2001년에 선보이는 0.13마이크론 프로세서에서 이 기술을 적용할 계획이다.

AMD는 특히 CPU시장 속도경쟁에서 인텔에 대해 계속 우위를 점한다는 전략하에 2001년말까지 2GHzCPU도 선보일 계획이다.결국 AMD는 피나는 기술개발로 선발업체를 따라 잡은 대표적인 사례라 하겠다.